◎王琼杰通配资

初秋九月,昆明市官渡区大板桥废弃矿山绿树成荫、鲜花盛开。这座露天开采30多年遗留下的近3000亩废弃矿坑,引入民营企业——云南钢力建筑有限公司参与矿山地质环境恢复治理以来,在对损毁的土地进行复垦绿化过程中,用密植方式栽植多种名贵苗木。当树苗长大后间伐出2/3进行出售,剩余的1/3则保留下来作为地表恢复植被之用。同时,他们还发展林下经济,在林下布局了物种驯化实验基地和草药试种基地,实现了生态与经济的双重效益。该项目被自然资源部列为《社会资本参与国土空间生态修复案例(第一批)》向全国推广。

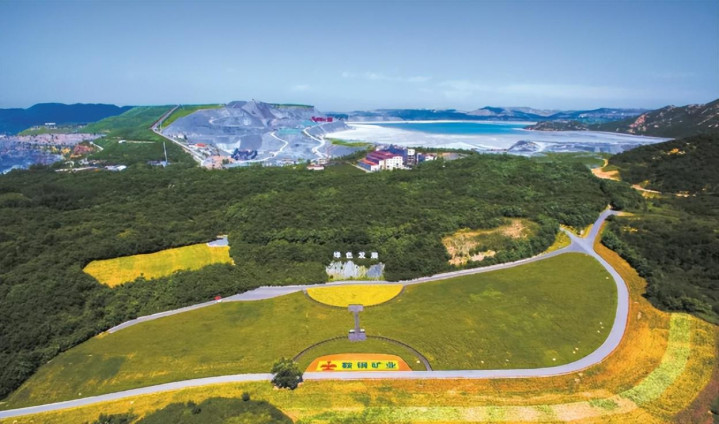

位于山东半岛的威海华夏城景区,是华夏文旅集团历经16年修复龙山的44处废弃矿坑,将生态修复、环境治理与旅游开发相结合的重要成果。2007年,这个在矿坑废墟上建起的旅游景区开放以来,游人如织,生意火爆。目前,该景区已成为闻名遐迩的5A旅游景区,成为国内残山剩水转化为绿水青山、绿水青山转化为金山银山的典型。

“产业化是破解当前矿山生态修复困局的有效举措。上述的案例表明,只有在矿山生态修复中,因地制宜地引入、培育和发展壮大产业经济,才能调动各方参与的积极性,破解财政资金有限困局,不断巩固和提升矿山生态修复成果,实现矿山生态修复的良性循环。”矿业生态修复领域一位资深专家表示。

资金短缺成为“拦路虎”

兵马未动,粮草先行。矿山生态修复不是仅靠下指示、发文件、作规划、编方案就算完事,也不是简单的削坡填坑、栽树种草,而是需要大量真金白银投入的综合性系统工程,尤其是北方缺水干旱地区的矿山生态修复,后期的维护成本很高,有的甚至远远超过前期修复的投入。

更重要的是,由于历史原因,历史遗留下来、责任主体已灭失的废弃矿山占比很大且缺乏资金支持,如果不能调动社会资本参与的积极性,仅靠有限的财政资金来“兜底”,显然是杯水车薪。

有关调查数据显示,我国共有各类废弃矿山约9.9万座,其中非金属矿、金属矿山与能源矿山分别约为7.5万座、1.17万座和1.23万座,大中型、小型废弃矿山分别有0.62和9.28万座,开采方式以露天开采为主。目前,我国尚需治理的历史遗留矿山面积约42万公顷。

2024年10月,自然资源部印发的《关于保护和永续利用自然资源扎实推进美丽中国建设的实施意见》中指出,“十四五”以来,自然资源部推进3批49个历史遗留废弃矿山生态修复示范工程,带动各地加大治理力度,全国已累计修复历史遗留废弃矿山面积5.6万多公顷。自然资源部发布的数据还显示,截至2024年底,中国累计修复历史遗留废弃矿山面积超33.33万公顷,其中2024年新增修复面积2.62万公顷。

尽管如此通配资,我国矿山生态修复工作依然“压力山大”。《科技日报》在近日的报道中指出,在全国范围内,“十四五”期间虽完成矿山生态修复120万亩,但历史欠账规模仍触目惊心——仅山东省就有15.3万亩废弃矿山。这些数据背后,是历史遗留矿山生态破坏的广泛性与修复工作的艰巨性。

“废弃矿山生态修复之所以困难重重,主要是责任主体灭失与资金断流形成双重枷锁。废弃矿山点多面广,恢复成本高,而地方财力又十分有限,根本无法满足生态修复需求。更重要的是,许多地方仍停留在‘为修复而修复’层面,只是简单地回填平整、绿化美化,而没有把废弃矿山生态修复作为一项综合性系统工程,通过出台相关激励政策来引导社会资金参与,并植入和培育新的产业、发展产业经济来巩固修复成果、实现良性循环,致使废弃矿山生态修复目标单一、动能不足、活力不够、效果不佳,缺乏持续性和长久性。”业内资深专家分析时指出。

特别值得一提的是,废弃矿山生态修复治理不仅前期投入大、建设工期长,而且后期的维护成本也很高,特别是北方一些缺水干旱地区高陡边坡的生态修复项目,需要经常浇灌才能保证植物存活。但由于没有形成产业化,只投入无回报,加之地方财力有限,这些废弃矿山生态修复完成后因后期管护跟不上,往往出现“一年绿、两年黄、三年死光光”的现象,最终导致废弃矿山生态修复项目沦为应景工程和形式主义。

产业兴则生态兴

走进湖北武穴民本钙业有限公司,现代化的厂房,一流的煅烧装备,高标准的氧化钙产品,诠释着民本集团从简单的“砸石头”到加工生产高附加值产品的完美蜕变。而令人难以想象的是,民本钙业有限公司现在的地方,前几年竟然还是一片沟壑纵横、狼藉不堪的矿山废弃地。

“民本集团自身的采石场,加上周边历史上遗留下的废弃矿坑,形成了数千亩的工矿废弃地。近年来,我们依靠当地的产业政策,通过对这些工矿废弃地进行统一平整,因地制宜发展新兴产业,或建设新的产业园区,或对土地改良进行农业生产,实现了生态修复的产业化发展,取得了企业经济发展、生态环境保护、美丽乡村建设和乡村振兴的多赢。”民本集团董事长吕文龙表示。

位于昆明长水国际机场西侧1.5公里的上石将军山下,华新东骏水泥有限公司大板桥矿山露天开采30多年形成的巨大矿坑已销声匿迹,取而代之的是近3000亩郁郁葱葱、与周边原始森林浑然一体的林海。

据了解,大板桥矿山多年露天开采共损毁土地总面积2707亩,地形地貌被严重破坏,原有自然植物已不存在,矿区遍布尾矿碎石和废弃矿坑,最深达104米,亟须进行土地复垦与生态重建。

2008年,云南华新东骏水泥有限公司引入民营企业——云南钢力建筑有限公司参与矿山地质环境恢复治理。双方协议,由云南华新东骏水泥有限公司提供开采损毁的土地、固体废弃物,云南钢力建筑有限公司主要从消除地质灾害隐患入手,采用削坡减载及植被恢复技术控制山体滑坡,边削坡处理边复垦复绿。

在复垦复绿过程中,云南钢力建筑有限公司将生产剥离的表土集中堆放于排土场用作矿山绿化覆土通配资,部分土石用作生产水泥配料。不能作为配料的部分采用先进机械进行3级筛分,粒径介于45毫米至10毫米的用于铺筑矿区道路,粒径≤10毫米的作为绿化覆土配料,既实现了固体废弃物全部回收利用,又为矿区生态恢复治理提供了表土。

更重要的是,云南钢力建筑有限公司在该矿山生态修复中,通过植入新的产业、发展产业经济实现了自我造血、滚动发展。他们采用密植方式,在损毁土地上栽植多种苗木,树苗长大后,间伐出2/3出售,剩余的保留作为地表恢复植被,并在林下布置物种驯化实验基地,用以养殖鸡、鸭、鹅等;同时开辟草药试种基地,种植重楼、白芨等经济作物。

“随着大板桥矿山这个独特生态循环产业链的构成,矿区增加了园艺修剪、生态种植、管理维护等就业岗位1000余人,提高了农民收入,实现政府、企业、村民共赢。”云南钢力建筑有限公司董事长吕世文介绍,经过10余年恢复治理,矿区建设了完善的道路、截排水、供水、消防、绿化及管护系统,逐步复绿和增加物种。据初步统计,截至目前,矿区已恢复治理面积2000多亩,栽植绿化树木约140万株,探索出一条资源复合利用、经济开源节流的矿山生态修复新路子。

事实上,近年来,在国家多种政策引导和激励下,如何在废弃矿山生态修复中植入新的产业,已经成为一种新的发展趋势。“对于一些具有一定区位优势和资源条件的废弃矿山,则可以探索转型利用的方式,发展文旅、农业等产业。”太原理工大学地球科学与测绘工程学院教授胡海峰说。

据中国矿业报记者调研中发现,近年来,依靠当地产业政策,发展文化旅游产业,也成为了废弃矿山生态修复的主要方向。在采煤塌陷区上建起的江苏徐州潘安湖景区、在废弃采石场上兴建的山东威海华夏城景区、在废弃深坑上建设的上海天坑酒店、在6个废弃采场石坑上建设的深圳华侨城,还有“两山理念”发源地浙江安吉佘村在废弃矿山上发展兴起的乡村旅游,均是我国废弃矿山“生态修复+”的典型。

“废弃矿山生态修复事关经济社会可持续发展与国土安全。在经济下行压力加大和结构调整的大背景下,为实现美丽中国建设目标,生态修复不能仅仅依靠政府投入,还应当发挥积极的产业政策作用,实现生态修复产业化,并使之成为中国经济新的增长点,实现经济建设和生态环境的双赢。”业内资深专家分析说,矿山生态修复蕴含着经济发展的新动能,存在广阔的产业化空间。生态修复形成的自然财富、生态财富与群众的生态环境需求相结合,能转化为社会财富和经济财富。我们应该跳出“就矿山看矿山”“就修复论修复”的小圈子,充分发挥矿山生态修复的积极作用,发掘其中蕴含的新动能,为区域经济发挥“造血”功能,让生态修复推动环保与经济发展协同并进。

而产业融合、矿城融合的持续推进,不仅为废弃矿山生态修复带来了新的动能,也正在拓展废弃矿山生态修复的价值边界。在近日召开的2025年土壤与地下水风险防控与生态修复技术交流大会上,中国地质调查局水文地质环境地质调查中心二级研究员张发旺就矿山生态修复绘制了“资源、经济、产业”三张蓝图。他认为矿山生态修复只有变成产业,形成新的“矿山”,才能可持续发展。

辽宁鞍山大孤山铁矿生态修复案例

江苏徐州原来在城市周边有许多开采砂石形成的废弃宕口。近年来,随着城市的发展,这些废弃宕口有的已被城市包围,成为了市区内的一道道“伤疤”。他们大力推进矿城融合,通过对废弃宕口进行综合治理和生态修复,建起了许多宕口公园,既保护和美化了城市环境,提高了市民的幸福指数,又提升了周边土地价值,增加了地方财税收入。

“通过生态修复、产业升级和文旅融合,曾经的工业废墟焕发新生。绿色发展不仅改善了当地环境,更创造了新的经济增长点,为资源枯竭型地区提供了可持续发展的新方案。”长期从事生态绿化事业的德立墨芳绿化团团长廖理纯说。

修复改造后的江西省上饶市广信区望仙谷

而对没有区位优势、难以发展文旅产业的地方,在废弃矿山生态修复中就难以植入和培育新的产业,巩固生态修复成果的难度加大。这方面,河南郏县的做法值得推崇。他们在对废弃矿山生态修复过程中,因地制宜地发展果树经济,在充分尊重附近群众意愿,通过前期投入栽植适合当地的果树后,把这些果树无偿分给当地村民,由他们负责后期管护,后期收益归村民。此举既缓解了后期管护的资金压力,避免了前栽后死现象,又充分调动了当地村民参与废弃矿山的积极性,提高了果树成活率,保证了生态修复效果。

“在废弃矿山生态修复中,只有植入新的产业,形成新的产业经济,实现由‘输血’到‘造血’的根本性转变,才能一劳永逸,彻底解决废弃矿山生态修复后的运营维护难题,不断提升生态修复成果和效益。”业内人士分析说。

政策扶持开启“破壁行动”

要想使废弃矿山生态修复产业化,政策扶持和资金保障必须双管齐下。在国家财政资金有限、地方财力又紧缺情况下,如何引入社会资本、通过产业化来推进废弃矿山生态修复的常态化、持续化无疑成为重中之重。

事实上,近年来,为破解废弃矿山生态治理资金难题,国家相关部门积极拓宽废弃矿山生态修复资金渠道,采取了多元化的投入机制,鼓励社会资本积极参与废弃矿山生态修复。

2019年,为解决中国矿山生态修复历史欠账多等问题,自然资源部印发《关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的意见》,明确激励政策,吸引社会投入,推行市场化运作、科学化治理的模式,加快推进矿山生态修复。2021年,国务院办公厅印发《关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》,进一步明确矿山修复的财政补贴、金融支持和税收优惠措施。同时,中央财政高度重视历史遗留废弃矿山生态修复工作,近年来安排专项资金,支持长江、黄河等重点流域以及京津冀、汾渭平原、青藏高原等重点区域开展历史遗留矿山修复。2022年起,已支持地方实施49个历史遗留矿山修复示范工程。

“中央预算安排的资金已经成为生态修复工程的主要资金来源,也是最为稳定的来源。但是这对于生态修复工程的巨量投入来说,也将是难以为继的。”业内有关人士建议,应建立政府引导下的市场化生态修复投融资体系,进一步发挥产业导入阶段政府投资的引导作用,带动社会资本投入,保障生态修复工程的有效实施。要鼓励和支持社会资本参与生态保护修复项目投资、设计、修复、管护等全过程,重点鼓励和支持社会资本参与以政府支出责任为主(包括责任人灭失、自然灾害造成等)的生态保护修复。

据了解,近年来,一些地方也从实际出发,颁布了鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的若干措施或实施意见,进一步明确了地方财税支持和金融扶持参与生态修复的两类模式,同时也规定了应当建立符合地方社会经济发展状况以及经济发展模式的生态修复金融扶持政策,为生态修复产业发展提供了必要的金融支持。

“对废弃矿山生态修复,地方政府应在土地使用、收益分配上给予一定的优惠政策。对投资废弃矿山生态修复的企业,可对参与的生态修复项目明确一定期限的土地使用权和收益分配权。只有让这些参与企业有投入有收益有回报,才能调动他们参与废弃矿山生态修复的积极性,才能保证社会资本源源不断注入到废弃矿山的生态修复项目中来。”业内人士分析说。

与此同时,为树立示范,发挥典型引路作用,鼓励和支持社会资本参与废弃矿山生态修复,自然资源部还开展了《社会资本参与国土空间生态修复案例》的遴选发布工作,对社会资本参与包括废弃矿山生态修复在内的国土空间生态修复典型经验在全国推广。此外,自然资源部还全面完成自然资源领域生态产品价值实现机制试点任务,发布4批43个生态产品价值实现典型案例,总结提炼自然资源领域推动生态产品价值实现的经验做法,谋划下一步举措,拓宽“两山”转化路径,为废弃矿山生态修复治理提供新的思路和方向。

事虽难做则必成。当前,废弃矿山复绿之路虽然仍有政策支持力度不足、财政资金支持有限、植入产业不够、发展动能不足等困难通配资,但经过近年来的探索实践,尤其是社会资本的积极广泛参与和产业经济的兴起,我国废弃矿山生态修复希望之光已显现。那些亟待修复的废弃矿山,终将蜕变为生态与经济共生的新沃土。

启泰网官方网站提示:文章来自网络,不代表本站观点。